下載app免費領取會員

1. 安裝BIM建模實施措施

1. BIM建模標準(參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

1. 模型組織與規劃

¨ 模型拆分與整合

為了確保不同專業建立的 BIM 模型可以正確整合并能用于后續施工,本項目按照分專業鏈接的模式進行建模,考慮到地下室機電模型應用的整體性以及上部工程的實際建模工程量預估,將地下室各專業模型整合于 一個模型進行管線綜合應用;上部模型進行各專業整合應用、各節點 BIM 模型、樣板間BIM模型單獨建模。

¨ 模型文件命名

(略,參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

¨ 模型表達

(略,參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

2. 樣板文件

土建建模采用“YTBIM土建樣板.rte”;機電建模采用“YTBIM機電綜合樣板.rte”。

3. 建模流程

遵循“建立標高軸網 → 分層建模 → 本層檢查 → 整體檢查”流程進行。

(詳細內容參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

4. 建模規范

(略,參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

5. 技術措施

¨ 模型構件扣減規則

¨ 構件分類編碼錄入

¨ 面積要求

¨ 綜合管線排布要求

(詳細內容參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

6. 模型檢查與交付

¨ 模型的合規性檢查、完整性檢查、圖模一致性檢查

¨ 模型的交付:模型清理、模型輕量化、交付要求、成果存儲、模型地圖

(詳細內容參見《一通BIM標準:Revit建模手冊》)

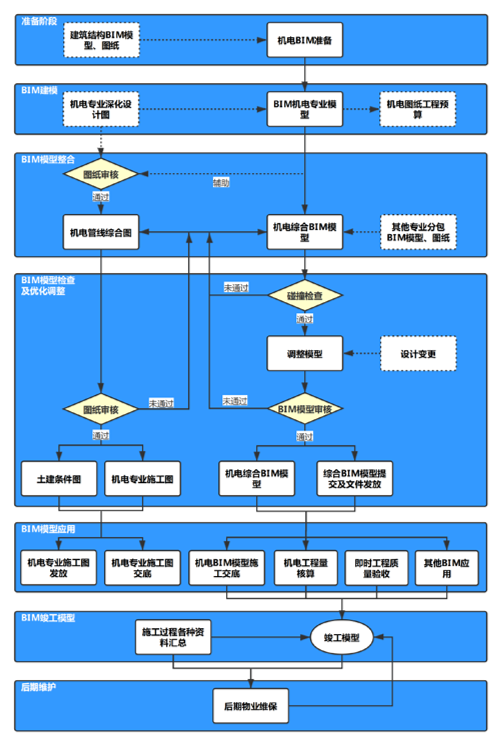

2. BIM實施流程

整體實施流程

2. 實施細則

1. 準備階段

3)收集資料

? 收集審核后完整的建筑、結構、裝飾等各專業設計圖紙或模型;

? 收集審核后完整的各機電專業設計圖紙和技術資料,了解各個系統,積極與設計管理單位溝通協調,了解和把握設計意圖;

? 結合認質認價品牌,收集各專業設備資料,明確安裝方式、安裝空間、維修空間、接口方式。根據設備資料建立各專業設備的模型;

? 加強與精裝單位的協調,確定各個區域中吊頂標高、吊頂布置及安裝方式,為模型深化做好準備;

? 根據項目情況,收集現場土建已施工狀況資料,包括土建預留孔洞的尺寸,以便于機電深化模型的正確布置。

4)明確規范和要求

加強與項目管理方溝通和協調,充分了解項目所在地的設計和施工規范,明確BIM模型的標準和其他要求,如各個系統縮寫及顏色的確定,管道的間隔,各專業繪制原則等。

5)編制計劃

項目總工依據施工計劃制定相應的BIM工作進度計劃[3] ,明確各個專業的責任人和完成時間。

2. 各專業BIM建模

依據各專業施工圖,進行圖紙會審及施工圖預算;建立各專業的BIM模型,明確項目機電管線的布置方案和相應安裝空間情況。

3. 機電BIM模型整合

明確本項目管線綜合的一般規范和原則,依據施工圖進行各專業管線綜合BIM模型整合,并進行初步管線綜合調整。初步調整模型主要解決大型風管、大型水管、橋架、結構主體之間的碰撞問題;機電主管線與一次結構預留洞的對位問題。

明確本項目管線綜合的一般規范和原則,依據施工圖進行各專業管線綜合BIM模型深化,對完成的BIM模型進行碰撞檢查與調整;對業主、顧問、設計方等提出的反饋意見進行修改模型。

4. BIM模型檢查及優化調整

依據管綜調整原則,在Navisworks中進行第2次碰撞檢查,主要解決:

? 風管、管道、橋架之前的碰撞問題,兼顧保溫層的厚度、支吊架的空間、吊頂龍骨的空間等綜合影響;

? 檢查機電模型的凈高是否合規;

? 對業主、顧問、設計方等提出的反饋意見進行修改模型;

? 對機電末端進行深化建模,滿足精裝修的要求;

? 其他...

各參與方對施工深化模型進行審核通過后,生成指導施工圖紙,包括:

? 生成各專業重點部位剖面圖;

? 補充各專業管道尺寸標高圖;

? 生成管道綜合平面布置圖及各專業拆分圖等。

5. BIM模型(管理)應用

1)各專業施工圖發放與交底,包括:

? 管線的具體位置

? 相互關系及先后順序

? 材質、材料、系統要求

? 綜合管線效果圖,分專業效果圖等

2)機電工程量核算:根據工程進度情況,核算(每月)分包隊伍工程量,以及對甲方過程階段。

3)即時工程驗收:依據BIM模型對現場施工情況進行驗收,包括管線的材質、尺寸、標高、水平位置是否與BIM模型保持一致。

6. BIM竣工模型

結合現場施工情況,完成竣工圖紙形成竣工模型,利用BIM模型進行工程量核算,依據完善的BIM模型生成管道綜合圖及各專業竣工圖紙。

7. 業主維護

業主根據BIM竣工模型方便日常維護,如有相應的變更,由業主對BIM模型進行微調升級。

3. BIM模型管理

1. 模型質量管理

項目實施期間,每個BIM模型的創建都必須預先考慮建模的內容、建模深度、模型格式、負責模型更新的部門(或人員)以及模型及數據劃分的部門,每個部門配備專人負責BIM模型的協調工作。

每個主要的BIM活動必須要完成交付成果的質量控制,如設計審查、項目協調會議和工程重要節點等。模型質量管理辦法[4] 應在項目實施策劃期間制定并在項目執行期間貫徹實施。

¨ 模型質量控制的流程管理

參考流程:

參考模型元素:

2. 項目文件管理

BIM數據量較為龐大,且參與人員諸多,加之項目上人員流動等因素,因此需對參與項目的人員的工作文件存儲方式進行統一管理,方便BIM模型及相關文件的存儲及查找。另外對不同項目角色人員分別設置不同的文件訪問權限,避免工作工程誤改誤刪,定期進行數據備份,以保證數據安全。

項目文件夾目錄架構圖:

01_項目管理

//01_項目概況

//02_項目合同

//03_進度計劃

//04_項目預算

//05_項目通訊錄

//06_會議紀要

//07_工作日志

//08_階段總結

//09_其他

02_項目標準

//01_樣板文件

//02_模型標準

//03_實施手冊

//04_項目圖簽

//05_文檔模板

//06_族庫

//07_技術說明

03_項目工作

//01_CAD圖紙

//01_設計圖

//02_現場施工圖

//03_分包專業深化圖

//02_Revit模型文件

//01_場地模型

//02_土建模型

//03_機電模型

//04_精裝模型

//05_預制加工模型

//03_參考文件

//01_圖紙

//02_文檔

//03_模型

//04_匯報文件

04_往來文件

//01_業主

//01_商務函件

//02_技術函件

//03_政府批文

//04_技術資料

//05_其它

//02_設計院

//03_施工

//04_咨詢

05_出版交付

//01_模型文件

//02_圖紙文件

//03_報告文件

//04_圖片

//05_視頻

//06_其它

06_存檔

4. BIM實施要點

BIM 模型深度制定應遵循"適度"[8] 的原則,包括三個方面內容:模型幾何深度、模型信息深度和構件內容深度。同時,在能夠滿足BIM 應用需求的基礎上應盡量簡化模型。

具體項目的模型深度要求應當根據項目實施的實際要求而定,可適當增設等級,如G2.5[9] 、G3.5[10] 等級。

如:機電專業設備模型、工藝專業設備模型在施工圖階段,由于還沒有采購,其設備模型只能是基本外形,所以模型幾何深度只能是G2 級深度,但技術參數等信息是完備的,如果是EPC 總承包項目,還需體現采購信息。

《JGJ/T448-2019建筑工程設計信息模型制圖標準》附錄A 幾何表達精度(提取設備安裝專業內容)

A.0.4 水系統元素的幾何表達精度 | |||

元素 | 幾何表達精度 | 幾何表達精度要求 | |

設備、水池、水箱 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表達設備的幾何特征;宜表示構件的材質及附件布置。 | ||

G3 | 宜表達設備詳細的尺寸及位置、粗略表達其內部構造; 宜表達其連接管道、閥門、管件、附屬設備或基座等安裝位置及尺寸詳圖。 | ||

G4 | 宜按照產品的實際尺寸、構造信息等符合其生產加工要求建模。 | ||

水管、 水管管件 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示管線幾何特征; 有坡度的管道宜表示坡度; 有保溫的管道宜表示管道保溫層材質及厚度; 直徑不小于50mm的管線應建模。 | ||

G3 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 管道配件和連接件宜按照其實際材質和規格尺寸建模; 有坡度的管道宜按照實際坡度建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜表示管道支架的幾何尺寸; 直徑不小于20m的管線應建模。 | ||

G4 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 有坡度的管道宜按照實際坡度建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜按照管道實際安裝尺寸進行分節;如有需求,可按照支架實際尺寸建模; 直徑不小于10mm的管線應建模。 | ||

管道附件 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示構件的幾何特征; 宜表示構件的材質。 | ||

G3 | 宜按照構件的實際材質及規格尺寸建模; 宜表達構件的安裝附件及其連接件結合方式。 | ||

G4 | 宜按照構件的實際材質、細部構造、規格尺寸、連接方式、安裝附件等建模。 | ||

A.0.5 暖通系統元素的幾何表達精度 | |||

元素 | 幾何表達精度 | 幾何表達精度要求 | |

設備 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表達設備的幾何特征;宜表示構件的材質及附件布置; | ||

G3 | 宜表達設備詳細的尺寸及位置、粗略表達其內部構造; 宜表達其連接管道、閥門、管件、附屬設備或基座等安裝位置及尺寸詳圖。 | ||

G4 | 宜按照產品的實際尺寸、構造信息等符合其生產加工要求建模。 | ||

風管和管件 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示管線幾何特征; 宜表達管道末端位置。 | ||

G3 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 管道末端及末端百葉應按照其實際尺寸及位置建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜表示管道支架的幾何尺寸。 | ||

G4 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 管道末端及末端百葉應按照其實際尺寸及位置建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜按照管道實際安裝尺寸進行分節;如有需求,可按照支架實際尺寸建模。 | ||

液體輸送管道和管件 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示管線幾何特征; 有坡度的管道宜表示坡度; 直徑不小于50mm的管線應建模。 | ||

G3 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 有坡度的管道宜按照實際坡度建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜表示管道支架的幾何尺寸; 直徑不小于20m的管線應建模。 | ||

G4 | 宜按照管線實際材質及規格尺寸建模; 有坡度的管道宜按照實際坡度建模; 有保溫管道宜按照實際保溫材質及厚度建模; 宜按照管道實際安裝尺寸進行分節;如有需求,可按照支架實際尺寸建模; 直徑不小于10mm的管線應建模。 | ||

管道附件 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示構件的幾何特征; 宜表示構件的材質。 | ||

G3 | 宜按照構件的實際材質及規格尺寸建模; 宜表達構件的安裝附件及其連接件結合方式。 | ||

G4 | 宜按照構件的實際材質、細部構造、規格尺寸、連接方式、安裝附件等建模。 | ||

A.0.6 電氣元素系統的幾何表達精度 | |||

元素 | 幾何表達精度 | 幾何表達精度要求 | |

設備 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表達設備的占位尺寸。 | ||

G3 | 宜表達設備詳細的尺寸及位置、粗略表達其內部構造; 宜表達其連接管道、閥門、管件、附屬設備或基座等安裝位置及尺寸詳圖。 | ||

G4 | 宜按照產品的實際尺寸、構造信息等符合其生產加工要求建模。 | ||

電纜橋架 | G1 | 宜二維圖形或體量化表達。 | |

G2 | 宜表示構件的幾何特征; 宜表示構件的材質; 宜表示其配件和連接件。 | ||

G3 | 宜按照構件的實際材質及規格尺寸建模; 宜表示管道支架的幾何尺寸; 有防火包裹的宜按照實際包裹材質及厚度建模。 | ||

G4 | 宜按照橋架實際材質及規格尺寸建模; 有防火包裹的宜按照實際包裹材質及厚度建模; 宜按照橋架實際安裝尺寸進行分節; 如有需求,可按照支架實際尺寸建模。 | ||

電纜、接閃帶、引下線、接地裝置、測試點、斷接卡等 | G1 | 宜二維圖形或不表達。 | |

G2 | 宜體量化表達。 | ||

G3 | 宜表示構件的幾何特征; 宜表示構件的材質; 宜表示其配件和連接件。 | ||

G4 | 宜按照構件的實際材質及規格尺寸建模。 | ||

A.0.7 智能化元素系統的幾何表達精度 | |||

詳《JGJ/T448-2019建筑工程設計信息模型制圖標準》附錄A | |||

A.0.8 動力元素系統的幾何表達精度 | |||

詳《JGJ/T448-2019建筑工程設計信息模型制圖標準》附錄A | |||

2. 要點2:確立本項目BIM技術應用點

根據本實施方案編制的出發點,結合項目情況,以及BIM應用對工程應用的價值大小,確定本項目的BIM應用點如下:

現狀建模中主體結構完成后,幕墻施工前、鋼結構安裝、屋面施工前的主體結構現狀建模,便于控制整個工程主要的建筑幾個尺寸與構造節點,主要控制環節為現狀建模保持與現場情況一致。滿足對機電安裝的管綜調整、管線支吊架布置、空間凈高控制的要求。

根據設計院提供的各專業設計圖紙,在現狀模型(建筑主體土建模型)的基礎上在Revit中創建機電安裝BIM綜合模型,并在建筑、結構、機電各系統建模的基礎上,進行3D協調:主要進行包括各專業內、專業之間的協調,消除碰撞,在施工前解決因設計考慮不全面而引起的變更問題。

4D模擬主要應用于與進度計劃相結合的模型應用,本項目主要的模擬工作有:大型設備的進場及安裝先后工序模擬,標準層機電各專業安裝先后順序模擬,設備轉換層各機電設備安裝先后順序及工序模擬等。

基于3D協調后的機電綜合模型,在業主、設計方、施工方、BIM顧問等參與下,對BIM模型中機電各系統的主要設備(包括管件、閥門、水泵、支吊架等)進行工程量統計與造價軟件校核。

(一)總體布置原則

¨ 大管優先,小管讓大管;

¨ 有壓管避讓無壓管;

¨ 低壓管避讓高壓管;

¨ 常溫管讓高溫、低溫管,重力管取近道,其他水管讓重力管;

¨ 可彎管線讓不可彎管線、分支管線讓主干管線;

¨ 附件少的管線避讓附件多的管線,安裝、維修空間≥500mm;

¨ 電氣管線避熱避水,在熱水管線、蒸氣管線上方及水管的垂直下方不宜布置電氣線路;

¨ 當各專業管道不存在大面積重疊時(如汽車庫等):水管和橋架布置在上層,風管布置在下層;如果同時有重力水管道,則風管布置在最上層,水管和橋架布置在下層;

¨ 當各專業管道存在大面積重疊時(如走道、核心筒等),由上到下各專業管線布置順序為:不需要開設風口的通風管道、需要開設風口的通風管道、橋架、水管;

(二)結構體預留洞

¨ 結構平面上已經標注為后澆板的區域,若在此區域內留洞,則不另外表示。

¨ 結構平面中,一般對于尺寸小于300x300 的洞口,不另外表示。

¨ 對于人防區域頂板上留洞,無論洞口大小,均需要結構專業確認,并在結構圖上表示。

¨ 設備管道如果需要穿梁,則開洞尺寸必須小于1/3 梁高度,而且小于250。開洞位置位于梁高度的中心處。在平面的位置,位于梁跨中的1/3 處。穿梁定位需要經過結構專業確認,并同時在結構圖上表示。

¨ 在剪力墻上穿洞時,一般對于尺寸小于300x300 的洞口,不另外表示。但設備專業留洞,需要注意留在墻的中心位置,不要靠近墻端或者拐角處,避免碰到暗柱。現場在墻上留洞時,如果發現洞口碰暗柱情況,需要通知結構專業進行處理。

¨ 在連梁上穿洞時,則開洞尺寸必須小于1/3 梁高度,而且小于800。

¨ 結構不表示的小洞口,其他專業一定要表示清楚,并確認無誤后方可施工;結構樓板上,柱帽范圍不可穿洞。

¨ 本項目已有圖紙范圍內的結構模型已經已經完成,接下來機電安裝專業涉及到結構開洞,需完全配合實施。

(三)給排水專業

¨ 管線要盡量少設置彎頭

¨ 給水管線在上,排水管線在下。保溫管道在上,不保溫管道在下,小口徑管路應盡量支撐在大口徑管路上方或吊掛在大管路下面

¨ 除設計提升泵外,帶坡度的無壓水管絕對不能上翻

¨ 給水引入管與排水排出管的水平凈距離不得小于1m。室內給水與排水管道平行敷設時,兩管之間的最小凈間距不得小于0.2m;交叉鋪設時,垂直凈距不得小于0.15m。給水管應鋪設在排水管上面,若給水管必須鋪設在排水管的下方時,給水管應加套管,其長度不得小于排水管徑的3 倍。

¨ 噴淋管離吊頂間間距應為管外壁離吊頂間距凈空不小于100mm

¨ 污排、雨排、廢水排水等自然排水管線不應上翻,其他管線避讓重力管線

¨ 橋架在水管上層或水平布置時要留有足夠空間;水管與橋架層疊鋪設時,要放在橋架下方

¨ 管線不應該擋門窗,避免通過電機盤、配電盤、儀表盤上方;管線外壁之間的最小距離不宜小于100mm,管線閥門不宜并列安裝,應錯開位置,若需并列安裝,凈距不宜小于200mm

¨ 注意冷凝水排水管均有防結露層厚度為25mm

¨ 注意排水管道的坡度要求,若坡度過小,在模型中難以表達可不表示出來,

但需在系統(或管道屬性)中說明。

(四)暖通專業

¨ 建模過程中,應保證無壓管(空調專業僅冷凝水管)的重力坡度,并盡量避免無壓管與其它管道交叉及疊加,以控制層高。

¨ 對于管道的外壁、法蘭邊緣及熱絕緣層外壁等管路最突出的部位,距墻壁或柱邊的凈距應≥100mm

¨ 如遇到空間不足的管廊,可向領導溝通,報告給設計院進行協調。

¨ 冷凝水應考慮坡度,吊頂的實際安裝高度通常由冷凝水的最低點決定,冷凝水管從風機盤管至水平干管坡度不小于0.01,冷凝水干管應按排水方向做不小于0.008 的下行坡度。

¨ 風管法蘭寬度一般可按35mm 考慮,但考慮建模模型大小以及實際應用需求,可以選擇局部區域精細化在模型中將風管的法蘭表達出來。

(五)電氣專業

¨ 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m 以上。(本項目具體要求參考相應電氣專業施工說明以及業主方的具體要求)線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m;電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的最小凈距,符合以下要求:

¨ 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm 的垂直凈空,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm。電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。

¨ 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間距不小于0.6m;當電纜橋架邊沿距離墻、風管等水平物體側凈距不小于0.6m 時(局部1 米以下的柱子可不受影響),該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m 處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm。電纜橋架內側的彎曲半徑不應小于0.3m。

¨ 電纜橋架多層安裝時,控制電纜間不小于0.15m,電力電纜間不小于0.25m,當電纜橋架為不小于30°的夾角交叉時,該間距可適當減小0.1m,弱電電纜與電力電纜間不小于0.5m,如有屏蔽蓋可減少到0.3m,橋架上部距頂棚或其它障礙不小于0.3m。

¨ 電纜橋架不宜敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體管道的下方。通信橋架距離其他橋架水平間距至少300mm,垂直距離至少300mm,防止其它橋磁場干擾。

¨ 橋架上下翻時要放緩坡,橋架與其他管道平行間距≥100mm。橋架不宜穿樓梯間、空調機房、管井、風井等,遇到后盡量繞行。

¨ 強電橋架要靠近配電間的位置安裝,如果強電橋架與弱電橋架上下安裝時,優先考慮強電橋架放在上方。當有高、低壓橋架上下安裝時,高壓橋架應在低壓橋架上方布置,且兩者距離不小于0.5m。

¨ 弱電線槽之間間距不小于10mm;弱電線槽與強電橋架之間間距不小于300mm。如強電采用接地金屬線槽,弱電線槽與強電線槽之間間距不小于150mm。

¨ 建筑專業建模要求:樓梯間、電梯間、管井、樓梯、配電間、空調機房、泵房、換熱站管廊尺寸、天花板高度等定位須準確

¨ 結構專業建模要求:梁、板、柱的截面尺寸與定位尺寸須與圖紙一致;管廊內梁底標高需要與設計要求一致,如遇到管線穿梁需要設計方給出詳細的配筋圖,及管線穿梁的節點作法

¨ 給排水專業建模要求:各系統的命名須與圖紙保持一致;一些需要增加坡度的水管須按圖紙要求建出坡度;系統中的各類閥門須按圖紙中的位置加入;有保溫層的管線,需建出保溫層。

¨ 暖通專業建模要求:各系統的命名須與圖紙一致;影響管線綜合的一些設備、末端須按圖紙要求建出,例如:風機盤管、風口等;暖通水系統建模要求同水專業建模要求一致;有保溫層的管線,須建出保溫層。

¨ 電氣專業要求:各系統名稱須與圖紙一致。

(七)管綜支吊架間距要求

支吊架設計、制作和安裝是機電工程中非常重要的一部分。設計院施工圖中一般都沒有詳細的支吊架圖紙,需要施工單位根據現場情況深化設計。常用的通風空調、給排水和電氣施工驗收規范中對支吊架也有相應的要求,下面根據不同規范對支吊架的原則性的“間距要求”列出來做規范性要求:

¨ 金屬風管(含保溫)水平安裝時,支、吊架的最大間距應符合下表規定:

¨ 非金屬與復合風管水平安裝時,支、吊架的最大間距應符合下表規定:

¨ 鋼管水平安裝時,支吊架的最大間距應符合下表規定:

¨ 管道采用溝槽連接水平安裝時,支吊架的最大間距應符合下表規定:

¨ 塑料管及復合管道支、吊架的最大間距應復合下表規定:

¨ 垂直安裝風管和水管支架的最大間距應符合下表規定:

(八)重點檢查部位

部位(系統) | 重難點 | 解決方法 |

管線密集的吊頂區域管線綜合( 如走廊區域等) | 1.管線合理綜合布置; 2.無壓管道(如冷水,衛生排水管等)合理布置及坡度要求; 3.燈具和設備支吊架位置; 4.檢修口設置; 5.機電管線安裝凈空間須滿足吊頂高度控制要求 | 1.根據管線綜合的原則, BIM的可視化效果,合理布置各專業管線; 2.優化無壓管道的走向,積極與裝修単位的溝通,有壓管道進讓無壓管道; 3.在BIM模型中合理設置燈具和設備的支吊架,解決與其他管線的碰撞問題; 4.合理設置檢修口,管線避讓,在滿足檢修口設備維修需要的前提下盡量滿足裝修要求; 5.合理布置機電管線,在BIM 模型中模擬吊頂位置,如不滿足條件,與設計協調部分管線穿梁或移至其他區域布置等, 滿足品頂標高控制要求。 |

管線密集的非 吊頂區域管線 綜合( 如地下 車庫機房出口 管線密集處) | 1.管線合理綜合布量; 2.觀感要求; 3.長距離輸送管線的變形控制; 4.非吊頂區域凈高控制要求。 | 1.根據管線綜合的原則,借助BIM的可視化效果,合理布置各專業管線; 2.設置綜合支吊架,各專業管線集中布置,在BIM模型中驗證觀感效果; 3.與設計溝通,通過校核計算合理設置膨脹節、固定支架等; 4.合理布置機電管線,如不滿足條件,與設計協調部分管線修改路徑,滿足凈高控制要求。 |

設備機房 (如空調機房) | 1.設備、管線綜合布置; 2.維修空間預留; 3.噪聲控制; 4.設備運輸路線規劃; 5.觀感要求。 | 1.向生產廠家了解各設備的維修所需空問位置及尺寸; 2.委托專業廠家對設備機房要聲控制方案進行深化設計; 3.繪制設備置輸路線圖,提出建筑、結構等專業配合要求; 4.繪制三維效果展示圖及安裝大樣圖,各專業管線進行統一規劃。 |

管井 | 1.空間狹小管線密集; 2.設備、管線綜合布置; 3.支架設置; 4.維修空間預留。 | 1.通過BIM 設計建模,優化設備安裝位置確定施工次序; 2.合理布置; 3.在BIM 模型中設置管道支吊架,驗證合理性,井對管井檢修空問進行三維模擬驗證。 |

共同區域 | 管線綜合布置與注意事項 | 1.要注意建筑標高及結構標高間的差別,不同區域標高的差別,混凝土結構梁的厚度,柱子大小,鋼梁大小,是否有斜支梁等; 2.要注意保溫層的厚度;管線、梁、壁等相互問的安裝要求;還應考慮管道的坡度要求等,不同專業管線間距離,盡量滿足施工規范要求; 3.管線布置時,在整個管線的布置過程中考慮到以后燈具、煙感探頭、重酒頭等的安裝空間,電氣橋架放線的操作空間及以后設備閥門等維修空問,電纜布置的彎曲半徑的要求等。 |

(九)管綜其他注意事項

¨ 明確吊頂空間內各位置梁底標高及其吊頂高度

¨ 檢查各專業是否有缺少模型的情況,了解各管廊復雜位置

¨ 按設計要求定出風管底標高、水管中心標高

¨ 按各專業要求分出各自在吊頂空間內的位置。一般施工情況從上至下為暖通專業、電氣專業、水專業。

¨ 模型中圖紙的路由需要發生改變,請與設計方協調。暖通風專業遇到空間特別緊湊的管廊,但又要保證吊頂高度的情況,需要改變截面尺寸時,應與我方領導及設計方、業主方面協調。

本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。

上一篇:中建西南院上海新家:安化路201號乙城市更新實踐|設計手記

下一篇:BIM機電訓練營配套教材-BIM實施策劃(制定項目BIM工作進度計劃)

推薦專題